Seite prüfen und löschen

1945 bis zur Bildung von Baden-Württemberg

Die US-Militärregierung in Stuttgart verfügte am 7. Juli 1945 für Württemberg-Baden (bestehend aus den Landesbezirken Baden und Württemberg) die Einrichtung einer gemeinsamen Landespolizei, die ihren Dienstbetrieb bereits ab dem 1. August 1945 aufnahm. Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern wurden von der Militärregierung verpflichtet, eigene Kommunalpolizeien einzurichten, für Gemeinden unter 5.000 Bewohner war automatisch die Landespolizei zuständig. Kommunen zwischen 5.000 und 20.000 Einwohnern konnten wählen, ob die Landespolizei zuständig sein soll oder sie mit eigenen kommunalen Polizeivollzugsdiensten die Sicherheitsaufgaben wahrnehmen. Zur Unterscheidung von der grünen Landespolizei wurde Blau für die kommunalen Polizeien als Uniformfarbe festgelegt.

Die französische Besatzung führte in den Ländern ihres Zuständigkeitsbereichs (Süd)Baden und Württemberg-Hohenzollern (wie auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland) analog dem französischen System eine Gendarmerie für den ländlichen Bereich und eine Police für die Städte ein.

Diese Strukturen blieben zunächst auch mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 bestehen, sie änderten sich erst 1952 im neu gegründeten Bundesland Baden-Württemberg, das die drei bisherigen Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern zusammenfasste. Die Aufstellung eines eigenen kommunalen Polizeivollzugsdienstes wurde jetzt nur noch Städten mit mehr als 75.000 Einwohnern gestattet, von dieser Möglichkeit machten die Großstädte Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und anfänglich noch Pforzheim Gebrauch, die ihre kommunale Polizeien bis Anfang der 1970er unterhielten. Das Privileg war mit der Auflage verbunden, für die Kosten der Polizei selbst aufzukommen, was im Laufe der Zeit eine immer größere Belastung für die Städte darstellte. So wurde schließlich auch die Stadtpolizei Stuttgart 1973 als letzte baden-württembergische Kommunalpolizei verstaatlicht und Teil der Landespolizei Baden-Württemberg.

US-amerikanische Besatzungszone

Die US-amerikanische Besatzungsmacht beanspruchte auf dem Gebiet des späteren Bundeslandes Baden-Württemberg den nördlichen Teil der ehemaligen Republik Baden sowie den nördlichen Teil des ehemaligen Volksstaates Württemberg und machte daraus das tempoäre Land Württemberg-Baden, die später als Landesbezirke Nordbaden und Nordwürttemberg bezeichnet wurden. Die Amerikaner legten Wert darauf, dass sie die Großstadt Stuttgart und das Gebiet entlang der Autobahn A8 (siehe rote Linie in der o.a. Landkarte) unter ihrer Kontrolle hatten. Die Franzosen mussten deshalb absprachgemäß einige von ihnen eroberten Bereiche an die Amerikaner übergeben (so auch Stuttgart).

Land Württemberg-Baden (1945 bis 1952)

Das Land Württemberg-Baden wurde 1945 von der US-amerikanischen Militärregierung geschaffen und ging 1949 zunächst als eigenes Bundesland in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland auf, bevor es 1952 zusammen mit den anderen damaligen Ländern Baden und Württemberg-Hohenzollern den neugeschaffenen, heutigen Südweststaat bildete, das neue Bundesland „Baden-Württemberg".

Zu beachten ist, dass die damalige Zuordnung von Kommunen in die Landesteile Württemberg und Baden durch die spätere Kreisgebietsreform in Teilen nicht mehr der heutigen Verwaltungseinteilung entsprach. Im Januar 1973 wurden 32 Landkreise neu gebildet und dabei blieben nur drei Landkreise unverändert. Bereits seit 1967 hatte es zur Vorbereitung der Kreisreform Umgliederungen einzelner Gemeinden gegeben. So wurde z. B. der ehemalige württembergische Kreis Vaihingen/Enz geteilt, der westliche Teil zu Pforzheim geschlagen und damit badisch, während die östliche Hälfte zu Ludwigsburg kam und damit württembergisch blieb.

Bis auf die Großstädte Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim hatten die meisten kommunalen Polizeien nach dem Krieg nur gut zehn Jahre Bestand, sie wurden größtenteils am 1. April 1956 (Pforzheim erst 1959) in die Landespolizei überführt.

Stuttgart als Landeshauptstadt von Württemberg-Baden bzw. später von Baden-Württemberg (ab 1952)

Der amerikanische Einfluss in Stuttgart war in der Nachkriegsszeit nicht zu übersehen: blaue Uniformen mit achteckigen Mützen, Dienstgrad am Ärmel und Brustabzeichen. Auf dem Ärmelabzeichen stand zweisprachig "POLICE/POLIZEI", was später durch "POLIZEI STUTTGART" ersetzt wurde.

Der US-amerikanische Einfluß in den ersten Nachkriegsjahren ist unübersehbar!

Typisch amerikanisch: die ersten Schirmmützen der Stuttgarter Polizei waren achteckig.

Landesbezirk Württemberg (= späteres Nordwürttemberg)

Im Landesteil Württemberg (dem späteren Regierungsbezirk Nordwürttemberg), gab es neben dem bereits genannten Polizeipräsidium Stuttgart noch vier Polizeidirektionen: Esslingen, Heilbronn, Ludwigsburg und Ulm sowie kleinere Polizeiämter, die nachfolgend alphabetisch aufgelistet sind. Sonstige kleine Kommunen wurden durch die Landespolizei abgedeckt. Die allermeisten kommunalen Polizeiämter gingen mit ihren Direktionen zum 1.4.1956 in die Landespolizei auf, ggf. abweichende Zeiträume sind dargestellt.

Die damaligen Land- und Stadtkreise im Bezirk Württemberg waren: Aalen, Backnang, Böblingen, Crailsheim, Esslingen, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Heilbronn (Stadtkreis), Künzelsau, Leonberg, Ludwigsburg, Mergentheim, Nürtingen, Öhringen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Stuttgart (Stadt-), Ulm, Ulm

(Stadt-), Vaihingen und Waiblingen.

Die nachfolgenden Städte hatten dem alliierten Erlass entsprechend zunächst bis Anfang/Mitte der 1950er Jahre eigene, kommunale Polizeien mit blauen Uniformen und eigenen Ärmelemblemen. Für alle anderen kleineren Gemeinden war die Landespolizei in Grün zuständig.

Polizei-direktion Esslingen

1945-1956

Polizei-direktion Heilbronn

1945-1956

Polizei-direktion Ludwigsburg

1945-1956

Polizei-direktion

Ulm

1945-1956

Polizeiamt Aalen

Polizeiamt Backnang

Polizeiamt Bietigheim

Polizeiamt Blaubeuren

Polizeiamt

Böblingen

Polizeiamt Crailsheim

Polizeiamt

Eislingen

Polizeiamt Ellwangen

Polizeiamt

Fellbach

Polizeiamt Bad Fried-richshall

Polizeiamt

Geislingen/Steige

Polizeiamt Giengen a.d. Brenz

Polizeiamt Göppingen

Polizeiamt

Heiden-heim

Polizeiamt

Herrenberg

Polizeiamt

Kirchheim / Teck

Polizeiamt Kornwest-heim

Polizeiamt

Künzelsau

1945 –

??.??.1950

PolizeiamtLauffen am Neckar

Polizeiamt Leonberg

Polizeiamt

Lorch

Polizeiamt Marbach am Neckar

Polizeiamt

Bad Mergent-heim

Polizeiamt Mühlacker

Polizeiamt Nürtingen

Polizeiamt Öhringen

Polizeiamt Plochingen

Polizeiamt Schorndorf

Polizeiamt Schwäb.

Gmünd

Polizeiamt Schwäb.

Hall

Polizeiamt Sindel-fingen

Polizeiamt Waiblingen

Polizeiamt

Wasser-alfingen

PolizeiamtWinnenden

Landesbezirk Baden (= späteres Nordbaden)

Im Landesbezirk Baden (dem späteren Regierungsbzirk Nordbaden) gab es die Land- und Stadtkreise Bruchsal, Buchen, Heidelberg, Heidelberg (Stadt-), Karlsruhe, Karlsruhe (Stadt-), Mannheim, Mannheim (Stadt-), Mosbach, Pforzheim, Pforheim (Stadt-), Sinsheim und Tauberbischofsheim.

Dieser Teil hatte vier Polizeipräsidien und einige kleine Polizeiämter.

Polizei-direktion

Karlsruhe

1945-31.12.1971

Polizei-direktion Heidelberg

1945-1956

Polizei-direktion

Mannheim

1945-31.12.1971

Polizei-direktion

Pforzheim

1945-31.03.1959

Polizeiamt

Bretten

1945-10:02.1950

Polizeiamt Bruchsal

Polizeiamt Eberbach/Neckar

Polizeiamt Ettlingen

Polizeiamt

Hocken-heim

PolizeiamtLadenburg

Polizeiamt Plankstadt

1945 –

01.10.1950

Polizeiamt Mosbach

1945 –

??.??.1950

Polizeiamt

Schwetz-ingen

Polizeiamt Weingarten

1945-

01.10.1948

Polizeiamt Wertheim

Polizeiamt Wiesental

1945-

01.11.1950

Polizeiamt

Wiesloch

1945-

01.11.1950

Polizeiamt Tauberbi-schofsheim

Französische Besatzungszone

Von alliierter Seite war bei der geplanten Aufteilung des Deutschen Reiches nach Kriegsende bei der sog. Jalta-Konferenz zunächst nicht vorgesehen, Frankreich eine eigene Besatzungszone zuzusprechen. Nachdem aber französische Truppen im April 1945 (ohne Absprache mit den Amerikanern) umfangreiche Gebiete im Süden Deutschlands besetzt hatten, wurden im Juli 1945 südwestdeutsche Gebiete der britischen und amerikanischen Besatzungszone gemäß der Berliner Erklärung und dem Zonenprotokoll vom 5. Juni 1945 den Franzosen überlassen, die im Gegenzug bestimmte Regionen und die Städte Stuttgart und Pforzheim an die Amerikaner abgeben mussten, die auf Einhaltung ihrer Gebietsansprüche pochten. Damit erhielt auch Frankreich, sechs Wochen nach der Kapitulation der Wehrmacht, formell eine eigene Besatzungszone in Südwestdeutschland sowie einen Sektor in Berlin. Die französische Zone umfasste (neben den nordwestlicheren Gebieten Pfalz-Rheinhessen (Neustadt an der Weinstraße), Rheinland und Hessen-Nassau (Bad Ems) sowie Saar (Saarbrücken) auf dem Gebiet des späteren Baden-Württemberg die damaligen Länder Baden (Freiburg) und Württemberg-Hohenzollern (Tübingen) sowie den Landkreis Lindau, der zu Bayern gehört.

Die französische Besatzungsmacht stand nun relativ unvorbereitet vor den großen Herausforderungen, die ihr zugewiesenen Regionen in eine funktionierende Militärregierung und zivile Verwaltung zu überführen. Die französische Besatzuungszone war primär ländlich ausgerichtet ohne große Industrieansiedlungen. Die Franzosen hatten selbst bei der Versorgung der eigenen Truppen massive Logistikprobleme, hinzu kommender Kompetenzgerangel und fehlende Richtlinien aus Paris ergaben eine chaotische Nachkriegsphase, die sich auch massiv auf den Wiederaufbau einer strukturierten Polizei im französischen Südwesten auswirkte. In den ersten Nachkriegswochen herrschte insbesondere in den französisch besetzten Gebieten ein regelrechtes Chaos und die deutsche Bevölkerung lebte in einem rechtsfreien Raum, vollständig der Willkür der Besatzer ausgeliefert. Polizei gab es nicht mehr, Beschwerden konnte man bei der französischen Militärregierung nicht anbringen. Mangels ausreichender Vorbereitung orientierte sich die "neue" Polizeistruktur der Besatzungsmacht zunächst am französischen System mit Gendarmerie und Police Nationale. Ende 1945 erteilte die französische Militärregierung die Zustimmung zur Errichtung einer Landespolizei in ihrer Zone mit einer Landespolizeidirektion in Tübingen, deren Rolle während der Besatzungszeit aber rein verwaltungsmäßig sein sollte.

Tübingen als Landeshauptstadt von Württemberg-Hohenzollern

Im September 1945 etablierte der französische Befehlshaber Tübingen zum Sitz der Militärregierung von Württemberg-Hohenzollern. Am 15. September 1946 fanden in Tübingen die ersten freien Kommunalwahlen seit der nationalsozialistischen Machtergreifung statt. Eine Beratende Landesversammlung arbeitete ab November 1946 an einer Verfassung für das Land Württemberg-Hohenzollern. Am 18. Mai 1947 wurde dessen erster Landtag gewählt, der sich bis April 1952 im Kloster Bebenhausen versammelte. Tübingen wurde zum Sitz zahlreicher Landesbehörden, unter ihnen die Landespolizei, das Oberlandesgericht und die Post- und Eisenbahnverwaltung.

Mit der Gründung der Bundesrepublik 1949, der Entstehung des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg 1952 und der Aufhebung des Besatzungsstatuts 1955 verschwanden fast alle französischen Einrichtungen aus der Tübinger Innenstadt, die Besatzungskräfte zogen in ein eigens Viertel in der Südstadt um, bevor sie 1991 vollends abzogen.

Land Baden

Der französische Teil von Baden bildete das sog. Land Baden, das später zu einen großen Teil des badischen Landesteils von Baden-Württemberg wurde. Es umfasste damals die primär ländlich geprägten Land- und Stadtkreise: Baden-Baden, Baden-Baden (Stadt-), Bühl, Donaueschingen, Emmendingen, Freiburg, Freiburg (Stadt-), Kehl, Konstanz, Lahr, Lörrach, Mühlheim, Neustadt, Offenburg, Rastatt, Säckingen, Stockach, Überlingen, Villingen, Waldshut und Wolfach.

Welche übergeordneten Polizeidienststellen es in der französischen Zone gab, ist noch nicht recherchiert. Es gab auf alle Fälle die nachfolgenden Kommunalpolizeien mit eigenen Ärmelabzeichen:

Bonndorf

Bühl

Ettenheim

Forbach

Friesen-heim

Gengen-bach

Hornberg

Laufen-burg

Meersburg

Neustadt/ Titisee

Ötigheim

Rhein-felden

Schönau/ Schwarz-wald

Sankt

Blasien

Stockach

Waldkirch

Land Württemberg-Hohenzollern

Auch der andere Teil der französischen Besatzungszone, der Bereich von Württemberg-Hohenzollern (das später größtenteils zum Regierungsbezirk Südwürttemberg wurde), war damals ländlich geprägt. Die ehemaligen Landkreise waren:

Biberach, Calw, Ehingen, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Münsingen, Tübingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Saulgau,

Sigmaringen, Tettnang, Tuttlingen und Wangen.

Biberach

Calw

Ehingen

Freunden-stadt

nn

nn

nn

nn

Markdorf

Meßkirch

nn

nn

Das neue Bundesland Baden-Württemberg (ab 1952)

Nach dem 2. Weltkrieg formten die US-Amerikaner zunächst aus den von ihnen besetzten Gebieten Nordbaden und Nordwürttemberg den Übergangsstaat Württemberg-Baden mit der Hauptstadt Stuttgart, in dem der Landesbezirk Baden jedoch eine weitgehende Verwaltungsautonomie inne hatte. Die Franzosen machten aus dem Süden Württembergs und Hohenzollern das Land Württemberg-Hohenzollern mit der Hauptstadt Tübingen. Aus dem südbadischen Landesteil wurde Baden mit der Metropole Freiburg. Doch schon in der Verfassung des Landes Württemberg-Baden von 1946 war ein Zusammenschluss der Länder vorgesehen. Auch im Grundgesetz gab es einen eigenen Artikel zur Frage des Südweststaats. Ende 1951 entschieden dann die Bürgerinnen und Bürger über ein gemeinsames Bundesland.

Aus drei mach eins war die Devise: Aus den zwischen 1945 und 1952 bestehenden Vorgängerländern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern wurde in einem langwierigen und nicht ununmstrittenen Prozess am 25. April 1952 das neue Bundesland Baden-Württemberg gegründet. Damit ist es – sieht man vom Sonderfall des Saarlandes ab – das jüngste der alten deutschen Länder der Bundesrepublik vor 1990. Es ist das einzige deutsche Land, bei dem die Bevölkerung erfolgreich über eine Neugliederung abstimmte – und es ist das einzige deutsche Land, zu dessen Gründung es eines eigenen Artikels im Grundgesetz bedurfte (Art. 118 GG).

Der Polizeiaufbau in Baden-Württemberg

Das Polizeigesetz des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg gestattete die Aufstellung eines eigenen kommunalen Polizeivollzugsdienstes nur noch Städten mit mehr als 75.000 Einwohnern. Von dieser Option machten nur noch Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Pforzheim Gebrauch. Die übrigen Stadt- und Gemeindepolizeien in Baden-Württemberg wurden aufgelöst und der bis dato kommunale Polizeivollzugsdienst der Landespolizei übertragen. Allerdings war auch in den vier oben genannten Großstädten die Kostenerstattung für die kommunalen Polizeien nur unzureichend, so dass in den 1960er Jahren Bestrebungen der Städte aufkamen, die Polizei wieder vollständig dem Land Baden-Württemberg zu übergeben. Zu Beginn der 1970er Jahre forderte zudem die Bundesregierung aus Sicherheitsgründen das Ende aller Gemeindepolizeien. Mit der Verstaatlichung der Polizei 1972 in Mannheim und 1973 in Stuttgart endete das kommunale Zwischenspiel der Polizeien in Baden-Württemberg wieder.

Die Landespolizei orientierte sich von nun an an den Regierungsbezirken Nordwürttemberg, Nordbaden, Südwürttemberg und Südbaden und bekam entsprechend die vier Landespolizeidirektionen Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg. Auch auf Kreisebene richtete man sich an den Landkreisen aus: so hatte praktisch nach der Kreisreform jeder Landkreis seine Polizeidirektion, die unter den vier Landespolizeidirektionen gebündelt wurden. Dies entsprach dem dreiteiligen Verwaltungsaufbau Kreisebene, Regierungspräsidium, Ministerium und hatte Bestand bis zur Verwaltungsreform 2005. Daneben gab es noch die Bereitschaftspolizei, die Wasserschutzpolizei, und das Landeskriminalpolizei sowie die Hochschule der Polizei.

Verwaltungsreform 2005

Zum 1. Januar 2005 wurde die Organisation der Polizei im Rahmen der Verwaltungsreform dann grundlegend verändert. Die bislang selbstständigen Landespolizeidirektionen (LPD) Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart I und Tübingen wurden als Abteilung 6 in die jeweiligen Regierungspräsidien eingegliedert. Die Leiter der Landespolizeidirektionen waren zuvor schon Referatsleiter im Regierungspräsidium. Die Regierungspräsidien führten nun die Fach- und Dienstaufsicht über die ihnen nachgeordneten Polizeidirektionen in den Stadt- und Landkreisen. Die Landespolizeidirektion Stuttgart II, welche nur für den StadtkreisStuttgart zuständig war, wurde zum Polizeipräsidium Stuttgart, welches direkt dem Innenministerium Baden-Württemberg unterstellt wurde. Die Autobahnpolizeidirektionen unterhalb der LPDen wurden aufgelöst, ihre Aufgaben wurden fortan dezentral von den Polizeidirektionen und Polizeipräsidien selbst wahrgenommen. Die nur im Bereich der LPD Tübingen bestehende Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, welche die Aufgaben der Verkehrspolizei im ganzen Dienstbezirk wahrnahm, wurde ebenfalls aufgelöst und ihre Aufgaben den Polizeidirektionen übertragen, wie dies in den anderen Bezirken schon zuvor üblich war. Ferner wurden die Wasserschutzpolizeidirektion mit ihren Inspektionen, welche die Leitung über jeweils einen Abschnitt (Rhein, Neckar und Bodensee) hatten, aufgelöst. Die Aufgaben der Wasserschutzpolizeidirektion übernahm das Regierungspräsidium Karlsruhe landeseinheitlich am Sitz Mannheim. Die bislang den jeweiligen Dienststellen unterstellten Wasserschutzpolizeistationen und -posten sowie die Autobahnpolizeireviere wurden den Direktionen und Präsidien unterstellt. Der Wirtschaftskontrolldienst wurde ganz aufgelöst und seine Aufgaben den Stadt- und Landkreisen übertragen.

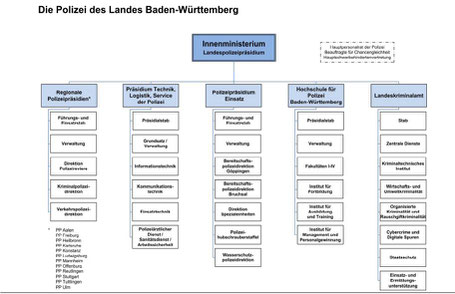

Polizeistrukturreform 2013

Statt der bisher 37 den Stadt- und Landkreisen entsprechenden Polizeidirektionen und Polizeipräsidien wurde eine Reduzierung auf zwölf große, regionale Polizeipräsidien geplant, die in etwa in Größe und mit Blick auf Bevölkerungszahl, dem Kriminalitätsgeschen und dem Unfallaukommen sich entsprechen sollten und einen identischen Aufbau bekamen. Als neue Präsidien wurden festgelegt Aalen, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, Konstanz, Ludwigsburg, Mannheim, Offenburg, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen sowie Ulm und den neuen Regionalpräsidien zwei bis fünf Landkreise als Zuständigkeitsbereich zugewiesen. Zusätzlich wurden als überregionale Einrichtungen ein Polizeipräsidium Einsatz geschaffen, dem neben den Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei die Spezialeinheiten, die Hubschrauberstaffel und die Wasserschutzpolizei nachgeordnet wurden, sowie ein Präsidium Technik, Logistik, Einsatzunterstützung als landesweite Servicedienststelle geschaffen. Die Aus- und Fortbldung wurde komplette der Hochschule für Polizei übertragen. Das Landeskriminalamt war weiterhin für die zentrale Kriminalitätsbekämpfung zuständig und behält die Fachaufsicht den Kriminalitätsbereich.

Die Polizeireform trat schließlich am 1. Januar 2014 in Kraft, wodurch die Polizei Baden-Württemberg ihren bisher dreistufigen Organisationsaufbau (Ministeriumsebene/Landespolizeipräsidium, Ebene Regierungspräsidien/Landespolizeidirektionen, Kreisebene/Polizeidirektionen bzw. Polizeipräsidien) zugunsten einer zweistufigen Struktur (Landespolizeipräsidium – Polizeipräsidien) verlor.